1 はじめに

取引基本契約書は、継続的な取引関係をスタートする際に、締結されることが多いです。

継続的な取引関係における個々の契約に共通するルールを定める場合に、取引基本契約書が用いられるのが通常です。

2 取引基本契約書のポイント

(1)取引基本契約と個別の契約との優劣関係

取引基本契約と個別の契約とで、内容が異なることが起こり得ます。

このような場合に、取引基本契約の内容を優先するのか、個別の契約の内容を優先するのかが問題となります。

そこで、取引基本契約書では、取引基本契約と個別の契約との関係を定める条項を入れておく必要があります。

【条項の例】

売主と買主は、協議のうえ、個別契約において、本契約に定める条項の一部の適用を排除し、又は本契約と異なる事項を定めることができる。この場合、個別契約の定めが本契約に優先する。

(2)個別の契約の成立

取引基本契約書が取り交わされたうえで、個別の契約が締結されるようになって、商品・サービスの提供および対価の支払などの実際の取引関係が動き出すのが基本です。

そして、取引基本契約書では、個別の取引が成立する条件に関する条項を盛り込んでおく必要があります。

この点を明確にしておかなければ、個別の契約の成否について、後々トラブルになることが考えられます。

【条項の例】

個別契約は、買主が売主に対し、発注年月日、品名、数量、単価、納品期日、納品場所、納品方法等を記載した注文書により発注し、売主がこれを承諾することにより成立する。

(3)検収

商品の売買に関する取引基本契約書では、商品の納入と検査に関する条項を入れておくべきです。

【条項の例】

(1)買主は、本件商品の引渡しを受けたときは、本件商品の引渡し後3営業日以内に、本件商品の種類、品質及び数量を検査する。

(2)買主は、前項の検査の結果、本件商品に種類、品質又は数量に関する契約不適合を認めた場合、前項の検査後3営業日以内に、売主に対して書面により通知する。買主がこの期限内に通知を行わなかった場合は、検査に合格したものとみなし、これをもって検収完了とする。

(4)代金の支払

代金の支払に関する条項を設ける必要があります。

継続的な取引では、代金の支払を月極とする例も多く見られます。

【条項の例】

買主は、売主に対し、本件商品の代金を、本件商品の引渡しを基準時として毎月末日に締め切り、翌月末日までに売主が指定する金融機関の預金口座に振り込む方法により支払う。ただし、その振込手数料は、買主の負担とする。

(5)所有権の移転

商品の売買に関する取引基本契約書では、商品の所有権の移転時期を明確化するべきです。

買主側の立場に立った場合には、所有権の移転時期を商品の引渡時と定めることがあります。

一方で、売主側の立場に立った場合には、所有権の移転時期を代金の支払時と定めることがあります。

【条項の例1】

本件商品の所有権は、第〇条の検収完了時に、売主から買主に移転する。

【条項の例2】

(1)本件商品の所有権は、買主が代金の全額の支払を完了するまでは、売主に留保する。

(2)買主は売主に対し、商品を占有改定(※)により引渡し、買主は売主のために商品を占有・管理する。

※買主が自己破産した場合や商品の差押えを受けた場合などに、売主が商品の所有権を第三者に対して主張するためには、法律上、商品の引渡しを受けるなどの対抗要件を備える必要があります。「占有改定」とは、商品の占有者が、商品を手元に置いたまま、他者に商品の占有を移す(引き渡す)ことを言います。上記のような条項を定めることで、万一の場合に商品を守ることが可能となります。

(6)取引基本契約の終了と個別の契約の効力

取引基本契約と個別の契約とは、法律上は別の契約です。

期間満了、解除、解約などで取引基本契約が終了した場合でも、個別の契約が当然に効力を失うわけではありません。

一方で、すでに失効した取引基本契約書に定められている取引条件が、現存する個別の契約に適用されるのかという問題が出てきます。

また、取引基本契約の終了後も、効力を存続させるべき性質の条項が存在することもあります。

そこで、この点を明確にするための条項を、取引基本契約書に盛り込むべきです。

【条項の例】

(1)本契約の終了時において未履行の個別契約が存在する場合、当該未履行の個別契約について本契約が適用されるものとする。

(2)本契約の終了後といえども、本契約第〇条ないし第〇条など、その性質上当然に存続する条項は、なお有効に存続するものとする。

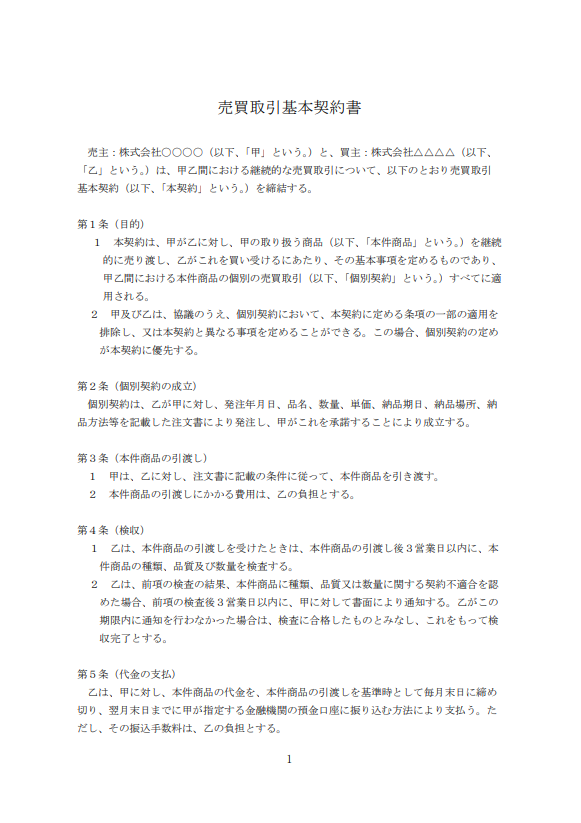

3 売買取引基本契約書のひな型

売買取引基本契約書のひな型を、以下でご紹介させていただきます。

なお、以下でご紹介させていただくものは、あくまでもサンプルです。

取引の内容や契約の背景事情、契約当事者の要望等に合わせた修正が必要となるのが通常ですので、当事務所の弁護士にご相談いただければと存じます。

4 弁護士にご相談ください

取引基本契約書には、注意すべきポイントが多々あります。

契約書のチェック・作成については、法律の専門家である弁護士にご相談ください。

当事務所の弁護士は、これまでに、地域の企業・法人様から、契約書のチェック・作成に関するご相談・ご依頼を多数お受けして参りました。

ぜひ一度、当事務所にご相談いただければと存じます。

当事務所の契約書に強い弁護士の対応料金

●初回相談料:1時間1万1000円(税込)(顧問契約締結の場合は無料)

●契約書・規約のチェック:11万円~22万円(税込)(顧問契約締結の場合は無料)

●契約書・規約の作成:22万円~33万円(税込)(顧問契約締結の場合は無料または割引)

※おおむね5ページ以内の契約書・規約が対象です。それ以上の分量となる場合は、お客様と弁護士とで別途協議のうえ、金額を定めるものとします。

契約書の解決事例

契約書についてはこちらもご覧下さい

契約書

●契約書のチェック

●契約書のチェックを弁護士に依頼するメリット

●契約書の作成

●契約書の作成を弁護士に依頼するメリット

●取引基本契約書【ひな形あり】

●動産売買契約書【ひな形あり】

●不動産売買契約書【ひな形あり】

●不動産賃貸借契約書【ひな形あり】

●金銭消費貸借契約書【ひな形あり】

●工事請負契約書【ひな形あり】

●業務委託契約書【ひな形あり】

●製造委託契約書【ひな形あり】

●システム開発委託契約書【ひな形あり】

●WEBサイト制作委託契約書【ひな形あり】

●業務提携契約書【ひな形あり】

●コンサルティング契約書【ひな形あり】

●秘密保持契約書【ひな形あり】

●ライセンス契約書

●販売店契約書【ひな形あり】

●販売代理店契約書【ひな形あり】

●利用規約【ひな形あり】

●当事務所による契約書サポートのメリット